【記者會】「了解。接納。求助」讓心理更健康 董氏基金會最新調查: 超過七成民眾不知道縣市設有社區心理衛生中心

- 發布日期:

- 資料來源:董氏基金會心理衛生中心

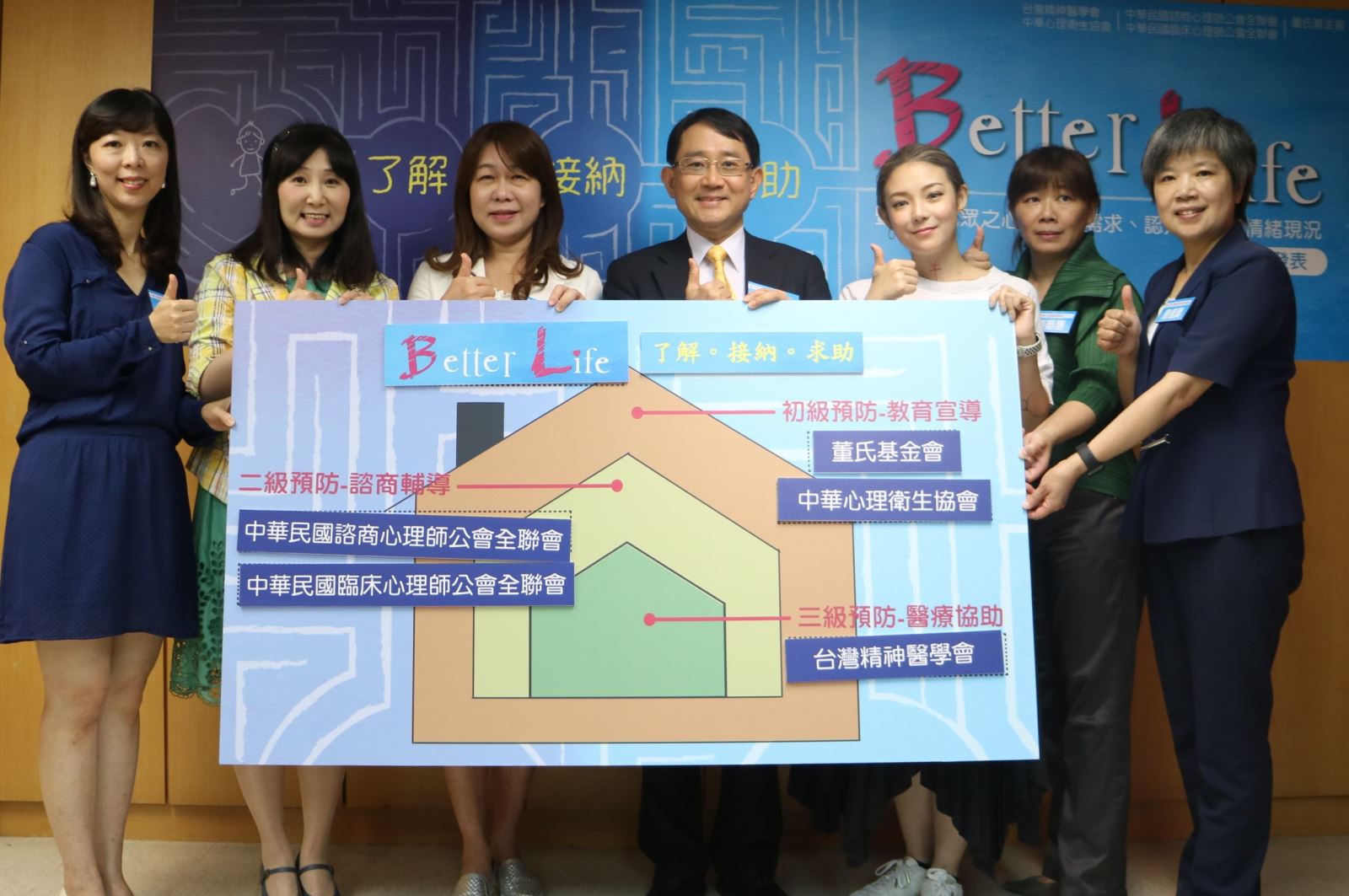

董氏基金會邱弘毅董事(中間右)、特別嘉賓歐陽靖(中間右二)、董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任(中間左)、台北市立聯合醫院中興院區詹佳真醫師(右一)、中華心理衛生協會張菊惠副理事長(右二)、中華民國諮商心理師公會全聯會林萃芬發言人(左二)、中華民國臨床心理師公會全聯會王韻齡理事(左一),提醒民眾善用台灣現有的300多個心理健康資源單位,聰明求助!

「了解。接納。求助」讓心理更健康

董氏基金會最新調查: 超過七成民眾不知道縣市設有社區心理衛生中心

根據董氏基金會今年針對18歲以上的民眾進行的調查發現,有11.1%民眾「有明顯憂鬱情緒,需尋求專業協助」,身邊「有」罹患精神疾病的親友者,佔23.0%,也就是將近每四人就有一人身邊有罹患精神疾病的親友,且「有明顯憂鬱情緒,需尋求專業協助」的比例,比身邊「沒有」親友罹患精神疾病者高,占17.4%。

董氏基金會董事、本身也是臺北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅表示,今年世界健康日-「一起聊聊憂鬱症」是近十年來世界衛生組織首次以「情緒疾病」作為關注主題,從主題名稱可看出現代人對於憂鬱症仍有避而不談的傾向,或因不了解疾病甚至找尋不到適當的資源等而適時處理。他強調,世界衛生組織已提出呼籲,預估在2030年時憂鬱症將會造成疾病及失能的主因,如同其他身體健康議題,在變成重大疾患之前,進行預防工作,是良好公共衛生的本質。邱弘毅也提醒民眾要提升對憂鬱症的認知及了解各項心理健康資源,可以透過董氏基金會華文心理健康網平台,快速找到適合的資源,擁有Better Life。

超過九成六民眾覺得心理健康重要,九成二覺得心理健康和身體健康一樣重要。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明,董氏基金會今年以臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市六都18歲以上民眾為調查對象,回收有效問卷2,244份,結果發現,72.8%受訪者「不知道」縣市設有社區心理衛生中心,有65.3%則「不知道」相關心理健康服務機構。受訪者覺得在台灣心理或精神疾病「有」被汙名化,佔53.2%;有62%受訪者「贊成/非常贊成」將心理或精神疾病去汙名化。詢問受訪者會尋求專業協助的壓力事件,以「情緒困擾」最多,其次依序為「家人關係與衝突」、「人際關係」、「職場生活」、「創傷經驗」。當遇到無法解決的壓力事件時,會求助的對象/資源,前五名排序為「親人」、「朋友」、「親密伴侶」、「不求助自行解決」、「搜尋網路資源」。進一步分析發現,會求助「校內/政府/醫療體系內的心理專家」、「搜尋網路資源」、「朋友」的比例女性明顯高於男性;有過諮商經驗的受訪者,超過一半(62.7%)覺得接受諮商後覺得對自己「有幫助」。

葉雅馨說,台灣目前設有22個社區心理衛生中心,超過300個民間心理健康相關團體,服務項目從初級預防教育、諮商輔導到醫療治療,建議民眾當遇到壓力事件,可透過現有的心理健康資源尋求協助,不要等到讓壓力或負面情緒變成疾病,將增添治療的難度及延長情緒對身心狀況所造成的影響。

中華心理衛生協會副理事長張菊惠表示,擁有心理健康是基本人權,心理健康促進應融入所有政策,無論是中央與地方、心理健康團體與政府單位等,都應該跨部會合作,發揮最大功能。她呼籲提高民眾心理素養,並從孩子最根本的RQ(心理韌性)與AQ(逆境商數)養成著手。中華民國臨床心理師公會全聯會理事兼台北公會理事王韻齡則說,現在的民眾都熟悉及善用網路找資源,呼籲政府建構合法的網路諮商系統,當患者不願意出門,網路諮商將成為與患者溝通的平台。也提醒當身邊親友出現身心不佳狀況,應多鼓勵與引導其求助專業。中華民國諮商心理師公會全聯會發言人林萃芬分享,民眾最多因家庭或感情困擾而來諮商,其中大多不是人際關係不佳者,而是在人際互動中長期委屈壓抑、追求人際圓滿者。她強調情緒是身心健康的警報系統,當出現「我不快樂」、「睡不好」等訊號時應即時求助專業。

台北市立聯合醫院中興院區精神科醫師詹佳真表示,有國外文獻指出,有心理困擾或精神疾病的人沒有尋求協助,主要原因包括:缺乏對精神疾病特徵及可治療性的了解、不知道尋求協助的管道、對正接受心理或精神相關治療的人存有偏見、及擔心自己接受治療會被人歧視。事實上即使像嚴重的失覺失調患者犯罪,也只有7.5%的罪行是直接與精神疾病的症狀有關;患有精神疾病的患者接受治療後並不會造成社會安全的問題。她建議,如果長期被情緒問題困擾,出現失眠、注意力不集中、工作能力下降、逃避人群或社交活動,就應該尋求協助,預防長期的壓力造成生活品質的下降及個人能力的退化。

有動機,就一定能走出憂鬱!曾罹患憂鬱症六年的跑者/作家歐陽靖表示,在18年前因出現上述醫師提到的症狀而就醫,當確診為憂鬱症後,因當時社會對憂鬱症還未有正確認知,會被提醒不要說出去,要假裝沒這回事,或被誤解稱之為抗壓性不足的「草莓族」等,受到極大的輿論壓力及異樣眼光。她很慶幸有媽媽持續的陪伴及傾聽,讓她產生安全感,也靠著自己強烈要康復的動機而走出憂鬱。她說運動是預防憂鬱症最有效的方式,她也以自身的經驗,鼓勵現在身陷憂鬱情緒的朋友,千萬不要放棄,勇於求助相關資源,憂鬱症一定能治癒!提醒陪伴者保持耐心,患者最需要的就是值得信賴的對象。

董氏基金會華文心理健康網提供心理健康防治三級資源介紹,提供有心理健康困擾或是想幫助周遭親友的民眾,能快速找到適合的資源,平台上放有資源中的相關資訊,無論是服務內容、聯繫電話等,幫助民眾省去搜尋的步驟。歡迎民眾上網搜尋華文心理健康網,求助資源。

現 場 花 絮

董氏基金會邱弘毅董事(中間)、特別嘉賓歐陽靖(中間右)、董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任(中間左)、台北市立聯合醫院中興院區詹佳真醫師(最右)、中華心理衛生協會張菊惠副理事長(右二)、中華民國諮商心理師公會全聯會林萃芬發言人(左二)、中華民國臨床心理師公會全聯會王韻齡理事(左一),提醒民眾要了解、接納、及適時求助,讓精神疾病去污名化。

曾罹患憂鬱症六年的跑者/作家歐陽靖分享,運動是預防憂鬱症最有效的方法,鼓勵身陷憂鬱情緒的朋友,千萬不要放棄,憂鬱症會好!