畢業四十年的同學會

- 發布日期:

- 資料來源:文/沈政男 (衛生福利部草屯療養院老年精神科醫師)

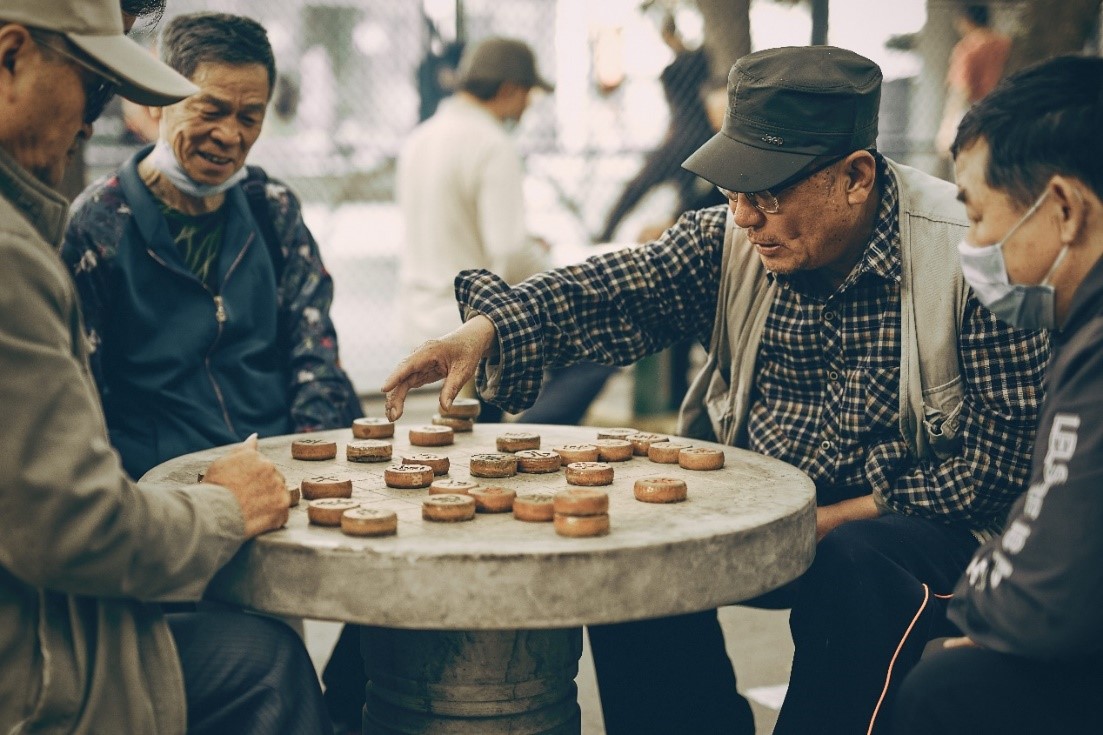

照片出處:Pexels

畢業四十年的同學會,班上最愛搞笑的那位男同學缺席,讓大家不禁唱起了萬芳的歌曲〈阿峰今天沒有來〉,不勝唏噓,事實上他永遠不會來了…一群退休老同事相約定期爬山,在山上野餐談笑,老後日子過得輕鬆自在,突然有一天聽說誰心肌梗塞走了,大家紛紛摸起自己的左胸,好像隱隱作痛起來,趕緊上醫院檢查…

住了幾十年的老巷子,老鄰居逐漸搬走,只剩隔壁由外籍看護陪伴的老阿公,兩周前的晚上他被救護車送走,從此沒有回來,巷子到了晚上變得更寂靜了。

老友走了,不管是老同學、老同事或老鄰居,或者其他社交上認識的朋友,對老年人來說,雖然大部分時候不像老伴或家人過世那麼難熬,仍是老年期的重大失落事件,甚至可能影響情緒、睡眠,需要一段時間適應,才能回歸原本的身心狀態。

失落的哀傷歷程

哀傷反應一般發生在親人過世,但因為單身、喪偶、獨居的老年人越來越多,好多人最親密的日常夥伴很可能是朋友,「友誼哀傷」因此越來越多。哀傷反應的進程,通常先是震驚、難以接受,接著生氣、不滿,向天叩問為何奪走他?也可能浮現罪惡感,「為什麼我沒有提醒他做體檢?」如果難以釋懷,就可能沮喪、悶悶不樂,吃不下也睡不著。幾個禮拜,最慢幾個月以後,逐漸接受老友離去,帶著美好的回憶繼續行走人生路。

老友突然因病過世,老年人很容易聯想到「我會不會也罹患同樣疾病?」如果原本就有慮病傾向,經常擔心健康,很可能更加焦慮,到處就醫,這時周遭的人可以幫忙過濾健康狀態,如果沒有大礙,安撫即可,多做檢查有時反而衍生更多紅字與擔憂。 老友過世帶來的打擊,跟原本的交情有關,比如死黨、閨密這類至交過世,往後就少了一個支持力量,實屬重大壓力,而一起晨運、打牌的社區友人過世,等於少了一個休閒夥伴。如果是前者,特別要注意老人家的身心反應,因為可能誘發憂鬱症。

賽門與葛芬柯的名曲〈老朋友〉說,「老朋友一起坐在公園板凳,等待日落」,老友們結伴共度,日子比較好過,當老友過世,被群居的喧囂擋在外頭的孤寂與空虛,隨著人聲止息,又進逼了過來。好多老人家對於老年生活總是有一股淡淡哀傷,有時是一種對生命與存在的感嘆,但有時是輕微的憂鬱傾向,需要旁人給予關注與鼓舞。

面對悲傷的離別,還是要維持日常生活

面對老友逝去,雖然哀傷,老人家還是應該保有原來的作息,該晨運就出門,該吃飯就盡情享用,才不會陷在往日回憶裡,身心被吸進黑洞。對故人的思念是一生的事,在急性哀傷階段應該節制,必要時可以脫離原本的生活情境,避免睹物思人;等到身心可以承受,可藉由書寫、對共同友人訴說,或者紀念儀式來抒發思念之情。探訪老友的遺族,關心他們的生活,甚至給予扶助,都能彌補失落感。

雖然老友過世令人不捨,這個世界好像更加冷清了,還好絕大部分老年人都有心理韌性,在哀傷階段過去以後,可以繼續把生命的大戲好好演下去。摯友不是ㄧ天可以培養,老年人也沒有時間再建立幾十年的友誼。然而,老了以後還是有機會結交新朋友,而非只是沉湎於往日情懷。社會學研究顯示,老年人的社交圈雖然縮小,較年輕時更能選擇適合自己的朋友,也更能品嚐友誼的芬芳滋味,從中滿足社交需求。

長輩遲遲走不出哀傷需注意

如果幾個星期過去,老人家仍然無法走出「友誼哀傷」,特別是已經影響胃口、睡眠與活動,甚至有悲觀想法,就要小心併發老年憂鬱症,家人應陪伴前往就醫,必要時接受藥物治療。憂鬱症一般在中年以前發病,老了才出現憂鬱症狀可能是認知退化的前兆,需一併注意。

阿峰不在了,其他老同學更加珍惜同窗情誼,把從未出席的同學找了回來。老同事漸漸少了,剩下的人ㄧ起爬山之外,也ㄧ起學電腦、當志工,樂趣更多。老鄰居離去了,新住戶搬進來,一家有兩老,巷子裡又熱鬧起來。